Ópera bufa

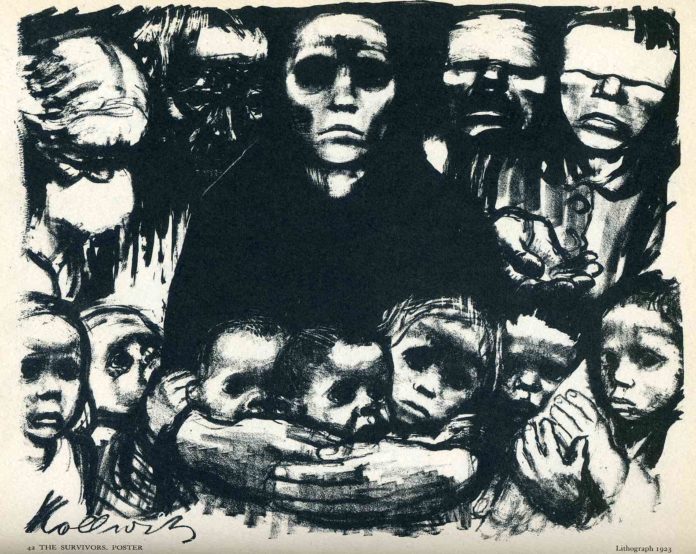

Podemos fingir que não vemos. Podemos sempre fingir que não reparamos. Embora seja impossível não reparar. É um dos traços fortes do retrato humano e percebe-se claramente em pequenos pormenores mais do que nos grandes gestos. Falo da crueldade. Talvez porque somos a única espécie que apresenta este traço, visível num franzido da boca, num dedo espetado ou encarquilhado, numa ruga da testa, num olhar baixo, numa voz silenciosa. A crueldade gela os que não são cruéis e embriaga os admiradores. A crueldade sobrevive à morte dos seus portadores, como um vírus ou uma bactéria das que vivem há milhões de anos para se replicarem e sobreviverem ao planeta.

Quando entramos nos portões de Auschwitz ou caminhamos nas linhas de caminho de ferro de Birkenau, sentimos a crueldade, sentimos a mão de ferro na garganta. Uma crueldade cósmica, desnaturada, metafísica. Na vida de todos os dias, a crueldade é um exercício banal. Vemos as pessoas que a praticam e vemos os atos da sua consequência.

Podemos sempre fazer como Brunhilde Pomsel, a secretária de Joseph Goebbels, que morreu esta semana com 106 anos de idade. Brunhilde disse, numa raríssima confissão ao “Guardian” um ano antes de morrer (a propósito de um documentário, “A German Life”), que não tinha a consciência pesada. A família Goebbels era amorosa, particularmente a senhora Goebbels, tinham um cão amoroso, um Airedale (esta necessidade de nomear a raça do cão é interessante) e ela limitava-se a datilografar. Não sabia de nada, nunca soube de nada, e não guardava um vestígio de culpa ou remorso. “Depois da ascensão do partido nazi, o país estava como que enfeitiçado” e ela sabia que “qualquer idealismo poderia descambar num pescoço partido”. Melhor fingir que nada se passava. Quando Goebbels lhe deu para as mãos uma pasta recomendando que a pusesse no cofre e não olhasse, Brunhilde ficou contente pela confiança depositada. Não olhou. Era o processo de Sophie Scholl, uma ativista antinazi executada por alta traição em fevereiro de 1943 por distribuir panfletos de extrema-esquerda na Universidade de Munique. Educada no espartilho prussiano, Brunhilde sabia cumprir o seu dever. Apesar de ser um membro do partido nazi, paga pelos nazis, de trabalhar no coração do nazismo, nunca reparou em nada. Reparou, isso sim, nas unhas perfeitamente cuidadas de Goebbels. Reparou que a vida de uma amiga judia, Eva, se tornou insuportável depois da ascensão de Hitler. Eva desapareceu, mas tirando isso… isso e a manicura, Goebbels tinha uma manicura por dia, e era um bocado arrogante, tirando isso… A manicura ainda hoje lhe dava vontade de rir. Um exagero. De resto, Joseph Goebbels nada tinha de censurável. Quando o viu a falar de “guerra total” no famoso discurso do Sportpalast, admirou-se. Excessivo, não? Goebbels passara de “pessoa civilizada e séria”, um “homem de nobre elegância”, a um “anão a arengar”. Tirando isso… Em 1945, Brunhilde finalmente reparou que a vida mudara. Passou cinco anos em detenção, em várias prisões russas dentro e fora de Berlim, defendendo-se com a frase “eu sou apenas uma datilógrafa”. Décadas mais tarde, resolveu saber da sorte da desaparecida Eva. Morta em Auschwitz. Quem diria…

Pior do que a crueldade, sempre gratuita, é esta indiferença perante a crueldade. As pessoas que resolvem olhar para o lado, fugir com o rabo à seringa, pretendendo não ver. As pessoas que têm horror da resistência. Os facilitadores. Os cúmplices. Os assalariados. Os corrompidos. Os cobardes. Os amorais. Os neutros.

O que assusta em Trump não são as políticas de Trump. O que assusta é a crueldade, traço evidente para quem viu os episódios de “O Aprendiz” ou os primeiros debates contra os republicanos, quando ele não esperava ganhar. Quando descobriu uma aberta em Jeb Bush nunca mais o largou, como um mastim esfomeado a quem atiraram um bife. Vemos a crueldade dentro da auréola branca dos olhos pequeninos, no fungar enervado, na crispação furiosa do desapontamento. E vemo-la no triunfo, quando ela se torna corrupção e prepotência, vingança e soberba. Vemo-la quando ele sai do carro e avança para Obama deixando para trás a mulher, sem lhe abrir a porta ou esperar por ela. Caminha sempre na frente da família, a filha favorita ao lado, o filho pequeno na cauda. Vemo-la nas entrevistas e nas poses. Nos filmes e nos livros sobre ele, pagos ou não por ele. Vemo-la no dedinho autocrático, o bracinho biónico deste Dr. Strangelove. Vemo-la agora, perigosíssima, nestas ordens executivas feitas por medida. E vemo-la, suprema, no olhar maléfico do seu mentor, Steve Bannon, o novo senhor da Segurança Nacional americana. Bannon, o “leninista”, o “Darth Vader” (palavras dele) que gosta de soluções finais para os problemas nacionais e internacionais. O amante da força bruta e da guerra total, o homem que quer destruir o sistema. O ditador dos media. O Goebbels desta ópera bufa. Vemos a crueldade claramente vista. Podemos escolher não ver, como fazem Paul Ryan e Theresa May com olhos murchos. Podemos sempre não ver, mas custa-nos a alma.

* Maria Clara Ferreira Alves (Portugal, 1956) é jornalista e escritora portuguesa. Licenciada em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, integrou a redação de A Tarde, do Correio da Manhã e do Jornal de Letras. Atualmente é colunista e colaboradora do Expresso.

Originalmente publicado: Jornal Expresso Semanário#2310 – 4 de Fevereiro de 2017.