Eu gosto muito de música clássica. Comecei a ouvir música clássica antes de nascer, quando eu ainda estava na barriga da minha mãe. Ela era pianista e tocava… Sem nada ouvir eu ouvia. E assim a música clássica se misturou com minha carne e meu sangue. Agora, quando ouço as músicas que minha mãe tocava, eu retorno ao mundo inefável que existe antes das palavras, onde moram a perfeição e a beleza.

.

Em outros tempos, falava-se muito mal da alienação. A palavra “alienado” era usada como xingamento. Alienação era uma doença pessoal e política a ser denunciada e combatida. A palavra alienação vem do Latim alienum que quer dizer “que pertence a um outro”. Daí a expressão alienar um imóvel. Pois a música produz alienação: ela me faz sair do meu mundo medíocre e entrar num outro, de beleza e formas perfeitas. Nesse outro mundo eu me liberto da pequenez e picuinhas do meu cotidiano e experimento, ainda que momentaneamente, uma felicidade divina. A música me faz retornar à harmonia do ventre materno. Esse ventre é, por vezes, do tamanho de um ovo, como na Reverie, de Schumann; por vezes é maior que o universo, como no concerto n. 3 de Rachmaninoff. Porque a música é parte de mim, pra me conhecer e me amar é preciso conhecer e amar as músicas que amo. Agora mesmo estou a ouvir uma fita cassete que me deu o Ademar Ferreira do Santos, amigo de Portugal. Viajávamos de carro a caminho de Coimbra. O Ademar pôs música a tocar. Ele sempre faz isso. Fauré, numa transcrição para piano. A beleza pôs fim à nossa conversa. Nada do que disséssemos era melhor que a música. A música produz silêncio. Toda palavra é profanação. Faz-se silêncio porque a beleza é uma epifania do divino. Ouvir música é oração. Assim, eu e o Ademar, descrentes de outros deuses, adoramos juntos no altar da beleza. Terminada a viagem, o Ademar retirou a fita e m’a deu. “É sua”, ele disse de forma definitiva. Protestei. Senti-me mal, como se fosse um ladrão. Mas não adiantou. Há gestos de amizade que não podem ser rejeitados. Assim, trouxe comigo um pedaço do Ademar que é também um pedaço de mim.

A música clássica dá alegria. Há músicas que dão prazer. Mas a alegria é muito mais que prazer. O prazer é coisa humana, deliciosa. Mas é criatura do primeiro olho, onde moram as coisas do tempo, efêmeras, que aparecem e logo desaparecem. A alegria, ao contrário, é criatura do segundo olho, das coisas eternas que permanecem. Superior ao prazer, a alegria tem o poder divino de transfigurar a tristeza. Haverá maior explosão de alegria do que a parte final da Nona Sinfonia? E, no entanto, a vida de Beethoven chegava ao fim, marcada pela tristeza suprema de não poder ouvir o que mais amava, a música. Estava totalmente surdo. Mas é precisamente dessa tristeza que nasce a beleza. No último movimento, Beethoven faz o coro cantar a Ode à Alegria, de Schiller. Sempre que a ouço imagino Beethoven de pé sobre um alto rochedo à beira mar. O céu está negro. O mar ruge furioso. Respingos e espumas molham a sua roupa. Mas ele parece ignorar a fúria da natureza. Sorri, abre os braços e rege… o mar. A tempestade não cessa, continua. Mas a fúria se põe a cantar a alegria! Abre-se uma fresta nas nuvens negras através da qual se pode ver o céu azul…

.

A Nona Sinfonia me faz triste-alegre. Essa é a magia da beleza: ela é um triunfo sobre a tristeza. Feiticeira, a beleza é o poder mágico que transforma a tristeza-triste em tristeza-alegre… É só por isso que eu a quero ouvir vezes sem conta. Porque a vida é triste. E nisso está a honestidade da música clássica: ela não mente. Se soubéssemos disso, se sentíssemos a tristeza da vida, seríamos mais mansos, mais sábios, mais bonitos.

Meu outro amigo português, professor José Pacheco, pastor da Escola da Ponte… (Ele se recusa a ser chamado de diretor. Por isso o chamo de “pastor”, aquele que ama e cuida das ovelhas, as crianças. Não seria bonito se os professores se vissem como pastores de crianças?)… conversando comigo sobre a música de Ravel, me dizia que, por vezes, ele fica tão “possuído” que ouve um mesmo CD vezes repetidas, sem parar, não deseja ouvir outro. Comigo acontece o mesmo. A beleza produz uma “compulsão à repetição”. Kierkegaard dizia que um amante seria capaz de falar sobre sua amada dias a fio sem se cansar, repetindo as mesmas coisas. Falamos para transformar a ausência em presença. Ao escrever essas linhas, estou tornando presente aquela viagem com o Ademar, a caminho de Coimbra, ouvindo Fauré. E estou de novo com o José Pacheco, conversando sobre Ravel e bebendo vinho.

.

Há músicas que contêm memórias de momentos vividos. Trazem-nos de volta um passado. Lembramo-nos de lugares, objetos, rostos, gestos, sentimentos… Aquele hino Deus vos guarde pelo seu poder provocará sempre, Jether, a memória do barco seguindo o navio. Lembrar-se do passado é triste-alegre… Alegre porque houve beleza de que nos lembramos. Triste porque a beleza é apenas lembrança… Não mais existe. Mas há músicas que nos fazem retornar a um passado que nunca aconteceu. É uma saudade indefinível, sentimento puro, sem conteúdo. Não nos lembramos de nada.

Apenas sentimos. Sentimos a presença de uma ausência… Fernando Pessoa se refere a uma saudade vazia? Saudade é sempre “saudade de”. Mas essa saudade é saudade pura, sem ser saudade de coisa alguma. Será possível ter saudades de algo que não foi vivido?. Octávio Paz descreve uma dessas experiências no seu maravilhoso livro O arco e a lira. Ele diz:

“Todos os dias atravessamos a mesma rua ou o mesmo jardim; todos os dias nossos olhos batem no mesmo muro avermelhado, feito de tijolos e tempo urbano.” (Coisas do primeiro olho!) “De repente, num dia qualquer, a rua dá para um outro mundo, o jardim acaba de nascer, o muro fatigado se cobre de signos.” (O segundo olho!) “Nunca os tínhamos visto e agora ficamos espantados por eles serem assim: tanto e tão esmagadoramente reais. Sua própria realidade compacta nos faz duvidar: são assim as coisas ou são de outro modo? Não, isso que estamos vendo pela primeira vez, já havíamos visto antes. Em algum lugar, no qual nunca estivemos, já estavam o muro, a rua, o jardim. E à surpresa segue-se a nostalgia. Parece que nos recordamos e quereríamos voltar para esse lugar onde as coisas são sempre assim, banhadas por uma luz antiqüíssima e ao mesmo tempo acabada de nascer. Um sopro nos golpeia a fronte. Adivinhamos que somos de outro mundo. É a ‘vida anterior’ que retorna…”

Mas esse lugar encantado, onde se encontra? Nunca o vimos e, a despeito disso sabemos que é o nosso destino: queremos voltar. Você nunca sentiu isso, uma saudade indefinível de um lugar encantado em que você nunca esteve?

.

Na sua Ode Marítma, Fernando Pessoa escreve sobre a mesma experiência. De longe ele contempla o cais e seus navios.

“E quando o navio larga do cais

E se repara de repente que se abriu um espaço

Entre o cais e o navio,

Vem-me, não sei porquê, uma angústia recente.

Ah, todo o cais é uma saudade de pedra.

Ah, quem sabe, quem sabe,

Se não parti outrora, antes de mim,

Dum cais, se não deixei, navio ao sol

Oblíquo de madrugada,

Uma outra espécie de porto…”

Partir outrora, antes dele mesmo?

Há músicas que nos levam para o tempo “antes de nós mesmos” e para lugares onde nunca estivemos. Talvez o que Ângelus Silésius disse para os olhos possa ser dito também para os ouvidos. “Temos dois ouvidos. Com um ouvimos as coisas do tempo, efêmeras, que desaparecem. Com o outro ouvimos as coisas da alma, eternas, que permanecem.”

.

A Valsinha do Chico faz isso comigo. O que a Valsinha canta nunca aconteceu. Está fora do tempo. Está fora do espaço. E, no entanto, está no espaço e no tempo da minha alma. A Valsinha é um “pedaço arrancado de mim”. Por isso rio e choro ao ouvi-la. Também a Primeira Balada de Chopin, aquela que o pianista triste e esquálido tocou para o oficial alemão no filme O Pianista. A Chacona, de Bach. A sonata Appassionata, de Beethoven, que Lenin dizia ser capaz de ouvir indefinidamente. Oblivion, de Piazzolla, que tanto comovia o Guido, meu amigo querido, que agora mora naquele “lugar onde as coisas são sempre banhadas por uma luz antiqüíssima e ao mesmo tempo acabada de nascer”.

A música tem virtudes médicas. Cura. Nesse tempo em que todo mundo sofre de stress aconselha-se música do estilo new age para acalmar. Comigo música new age não funciona. Tira-me o stress transformando-me em gelatina. Dissolvo-me em águas indefinidas. Quando estou aos pedaços deito-me no tapete da sala e o que quero ouvir é Bach. A música de Bach me estrutura, devolve-me o esqueleto, põe meus pedaços no lugar. O Bach dos corais, não o dos florais… Há música para os mais variados tipos de doença: Mozart. Beethoven. Schumann. Chopin. Brahms, Ravel. Os médicos deveriam receitar aos seus pacientes, junto com os remédios bioquímicos, a música…

.

Bom seria se a música clássica se ouvisse nos consultórios médicos, nas escolas, nas fábricas, nos escritórios, nas rádios. Há cidades que têm essa felicidade: rádios FM que tocam música clássica o dia inteiro. Infelizmente não é o caso de Campinas. Mas poderia ser… A música clássica desperta, nas pessoas, aquilo que elas têm de melhor e de mais bonito. Música clássica contribui para a cidadania.

Fico triste pensando naqueles que nunca conhecerão esse prazer. Simplesmente porque a possibilidade não lhes foi oferecida. Eu tive a sorte de ter a minha mãe.

“Música é vida interior. E quem tem vida interior jamais está sozinho.”*

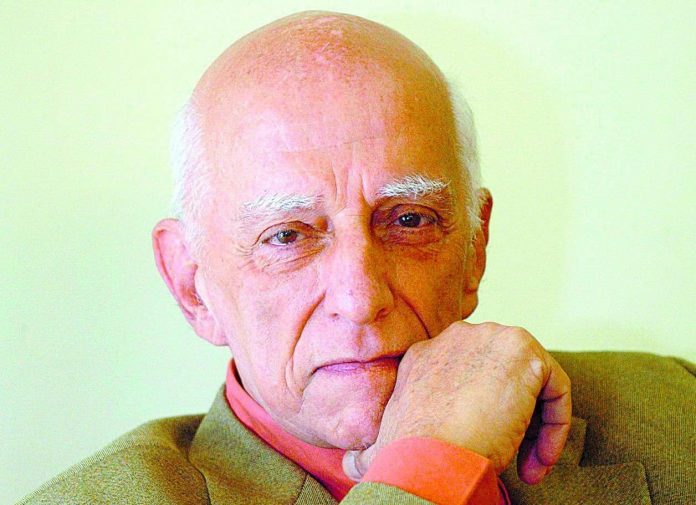

– Rubem Alves, no livro “Na morada das palavras”. (crônicas). Campinas/SP: Papirus Editora, 2003; 3ª ed., 2008.

.

*Artur da Távola, na TV Senado, no programa “Quem tem medo de música clássica” (1999). Artur da Távola – um maravilhoso mestre que ama as crianças. Programa idealizado e apresentado pelo ex-senador Artur da Távola.

Saiba mais sobre Rubem Alves:

Rubem Alves – o aprendiz de feiticeiro

Rubem Alves (Crônicas, contos e afins)