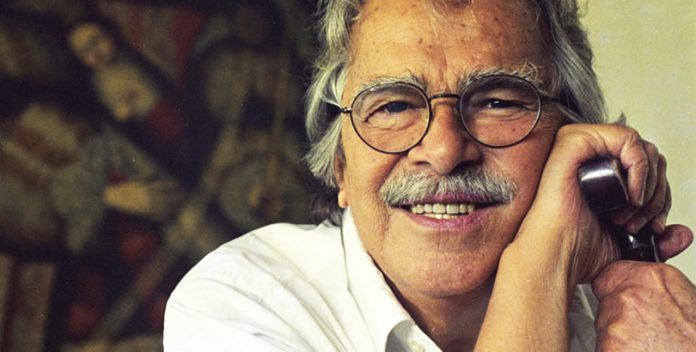

Darcy Ribeiro dizia que não tinha medo da morte: “A morte é apagar-se, como apagar a luz. A vida vai se construindo e destruindo. O que vai ficando para trás com o passado é a morte. O que está vivo vai adiante”. O legado de Darcy permanece vivo.

Muito se escuta sobre a importância de preservar a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. Mas o quanto se sabe sobre a floresta e sua ocupação? Nesse ensaio o antropólogo e educador Darcy Ribeiro nos dá uma breve dimensão e visão histórica da Amazônia, seu povo e a devastação.

Eis, o ensaio de Darcy Ribeiro. Boa leitura!

A Amazônia e seus povos

Uma das minhas maiores alegrias nos últimos anos foi ver generalizar-se a milhões de pessoas meu velho temor pelo destino da Amazônia. Felizmente, com o temor difundiu-se também um começo de esperança pela salvação do jardim da Terra. O fato é que a mídia, tão mercantilizada de nosso tempo, quase sempre incapaz de abraçar qualquer causa generosa, nesse caso se sensibilizou e mobilizou a opinião pública mundial para a defesa da floresta e dos povos da floresta.

A causa da Amazônia e a de seus índios e caboclos têm, para mim, um sabor biográfico. Vivi anos em aldeias indígenas na Amazônia e tenho o fundo da memória cheio de imagens do esplendor da floresta virgem, das singularidades da indianidade original e da tragédia dos povos da floresta.

A Amazônia é o maior ser vivente que jamais se viu. Uma enormidade de massa viva, nascendo e morrendo continuamente, nutrindo-se de ares, de águas e terra. Mas, sobretudo, de si mesma, numa autofagia em que se desfaz e refaz, enquanto se multiplica e se diversifica em miríades de vegetais e animais. De dia, aspira carbono e expira oxigênio. De noite, inverte o ciclo. Dia e noite, sua e exsuda, extrai da atmosfera o nitrogênio de que se nutre, numa interação contínua de seu folhame com o ar e com o sol.

Vista de cima, a mata é um arbóreo mar-oceano deitado no chão. Vista de dentro, é uma catedral, de milhões de colunas grossas e finas subindo da terra para o céu, fechando o horizonte. Olhando para o alto, ela é um pálio imenso de verdes frondes açoitadas pelo vento, tapando o céu. Sentida, lá de dentro, é um mundo sombrio, silente. Só de madrugada e ao anoitecer estruge, urra, canta, grita, chia, esturra, com as bocas e os bicos da bicharada, no pavor da noite que baixa, na alegria do dia que volta.

Onde a mata se deixa ver em grandes extensões, é um imensíssimo tapete de todos os tons de verde. Aqui e ali, salpicado de árvores amarelas, brancas, negras, azuis, rubras, escarlates, lilases, cinzentas. Um esplendor.

A Amazônia é, de fato, um mundo de águas plenas, variadíssimas. Há as transparentes, como espelho, são as de águas pretas. Há as turvas, pelo barro branco dissolvido. Há as acobreadas, as amareladas. Tamanho é seu agual, que a Amazônia contribui com um quinto das águas doces despejadas nos mares. Numa quadra do ano, a Amazônia é sobretudo chuva que chove semanas, dia e noite sem parar. Inunda toda a terra, engrossando igarapés que viram rios, exorbitam lagos e lagoas, num agual maior que muitos oceanos. Essa chuva imensa umedece tanto o ar que o mundo se converte numa espécie de aquário, por onde transitam gentes e bichos.

O mais extraordinário desse agual, quase sempre parado, em calmaria, é quando ele se eriça em águas revoltas com as ondas de maremoto das pororocas. Carrega, então, pedaços imensos da margem, formando ilhas flutuantes que navegam para o mar.

São as águas que regem a Amazônia. Descobri isso vivendo lá, dez anos, ao perceber que ela é, a um tempo, o Inferno Verde e o Paraíso Terrenal. Assim é, porque, depois da época das grandes chuvas, quando vem a cheia, o agual é tão imenso, que não se consegue pescar, nem caçar. Os índios com que eu convivia, dependem, nesse período, exclusivamente do parco produto de suas roças para comer. Emagrecem visivelmente. É o Inferno Verde. Ao contrário, na época das águas baixas, há peixe de se pegar com a mão. Frutas deliciosas, variadíssimas, em quantidade prodigiosa. Caça, também, há quanta se queira. É o Paraíso Terrenal. Tão prodigioso que chego a supor que, no futuro, uma das formas mais altas de turismo rico não será ir ver a Capela Sistina. Será tomar a namorada pela mão e entrar com ela na Floresta Amazônica, para viver um mês de vida de índio naquele jardim maravilhoso.

Mas a Amazônia não é uma, é mil. Sua característica maior talvez seja essa diversidade. Tanto a decorrente de sua adaptação ecológica a terras baixas e altas, frescas e secas, férteis e áridas, como a resultante da variedade infinita de espécies em que se desdobra. Supõe-se que somem mais de 2 milhões os artrópodes. Sessenta mil, só as plantas. Dois mil, as variedades de peixes conhecidos. Trezentos são os mamíferos. Ainda há os répteis, as aves e não sei quantos bichos mais.

Os povos da floresta

Tal como a floresta, também variadíssima é a humanidade original da Amazônia. Seus povos indígenas se estruturavam em cerca de mil tribos, com população calculável de 2 a 3 milhões de pessoas, concentrada principalmente nas várzeas. Esses povos falavam mais de 500 línguas, classificadas em 20 troncos. Era uma Torre de Babel.

Ao longo de muitos milênios de ocupação da Amazônia, os povos indígenas acumularam um conhecimento minucioso da floresta e dos seres que ela abriga. Criaram diversas formas de adaptação humana, não destrutiva, através de formas avançadas de manejo que permitem enriquecer a floresta em lugar de degradá-la.

Com base nessa sabedoria indígena, combinada com alguma contribuição portuguesa e com um pouco do tempero africano, os caboclos gerados pela mestiçagem criaram um gênero de vida próprio, muito bem-adaptado à floresta. Moram em casas feitas de palha, dormem em redes, carregam suas cargas às costas em jamaxins trançados. Têm uma culinária genuína e primorosa, com uma variação de gostos extraordinária, que eles alcançam combinando e contrastando amargos, azedos, salgados e doces. Tenho, para mim, que será de festa o dia em que o mundo descobrir o gosto dos temperos amazônicos, como o tucupi e os seus 100 sorvetes feitos de frutas.

Ao contrário da indígena, a ocupação civilizada da Amazônia é essencialmente destrutiva. Principalmente quando derruba e queima extensões de centenas de milhares, até de 1 milhão de hectares, para converter a floresta em capinzais. Igualmente danosa é a queima de árvores da floresta para produzir o carvão, com fins energéticos, ou para a produção de ferro-gusa. Pior, talvez, é a poluição das águas pelo mercúrio usado nos garimpos de ouro; ele mata tudo.

A civilização europeia caiu sobre a Amazônia como uma peste a partir de 1600. Provocou, primeiro, imensa depopulação pela contaminação das doenças do homem branco, como a varíola, a caxumba, as doenças pulmonares, as cáries dentárias, antes desconhecidas. Hecatombe maior foi a provocada, depois, pela catequese, que aliciava índios, a ferro e fogo, concentrando-os nas missões, onde perdiam sua língua original e se destribalizavam, convertendo-se num povo de ninguéns.

Para os missionários, os índios eram uma massa de pagãos, que deviam ser salvos, destribalizando-os e reorganizando-os em sociedades pias. Para o colonizador, eles eram a mão de obra indispensável à sua própria prosperidade, porque lhes pareciam totalmente inúteis, enquanto não entrassem na produção de mercadorias.

A ação missionária de destribalização promovida principalmente pelos jesuítas, somada à mestiçagem, produziu um gênero humano novo: os caboclos. Eles falavam melhor o tupi – língua indígena adotada pelos missionários – que o português, e não tinham identidade própria, porque perderam a tribal, sem se inserirem em nenhuma comunidade humana que os aceitasse como membros.

Paralelamente ao drama dos povos indígenas atropelados e avassalados pela civilização, desenrolou-se e ainda prossegue uma tragédia humana de iguais dimensões. É a da população cabocla da Amazônia, gerada no mesmo processo civilizatório que dizimou os índios e os fez suceder ecologicamente no mesmo espaço pelos caboclos.

Ao longo de cinco séculos surgiu e se multiplicou uma vasta população de gentes destribalizadas, desculturadas e mestiçadas que é o fruto e a vítima principal da invasão europeia. Somam hoje mais de 3 milhões aqueles que conservam sua cultura adaptativa original de povos da floresta. Originaram-se principalmente das missões jesuíticas que, confinando índios tirados de diferentes tribos, inviabilizavam as suas culturas de origem e lhes impunham uma língua franca, o tupi, tomado dos primeiros grupos indígenas que eles catequizaram um século antes em regiões longínquas. Assim, uma língua indígena foi convertida pelos padres na língua da civilização, que passou a ser a fala da massa de catecúmenos. No curso de um processo de transfiguração étnica, eles se converteram em índios genéricos, sem língua nem cultura próprias, e sem identidade cultural específica. A eles se juntaram, mais tarde, grandes massas de mestiços, gestados por brancos em mulheres indígenas, que também não sendo índios nem chegando a serem europeus, e falando o tupi, se dissolveram na condição de caboclos.

A dupla função dessa massa cabocla foi a de mão de obra da exploração extrativista de drogas da mata exportadas para a Europa, que viabilizavam a pobre economia da região. Foi também instrumento de captura e de dizimação das populações indígenas autônomas, contra as quais desenvolveram uma agressividade igual ou pior que a dos europeus. Tão tremenda, porém, foi a opressão civilizatória que pesou sobre eles próprios, que acabaram por alçar-se numa guerra étnica, a Cabanagem (1835-40), a mais cruenta da história americana, que custou mais de 100 mil vidas dos caboclos nela envolvidos. Nessa luta, eles viveram a situação paradoxal de quem pode ganhar mil batalhas mas não pode perder nenhuma. Com efeito, venceram muitas vezes e tomaram as principais cidades da Amazônia, inclusive Belém e Manaus, mas acabaram dominados, sofrendo um terrível genocídio.

Sobre esses caboclos vencidos caíram depois duas ondas de violência. A primeira veio com a extraordinária valorização da borracha no mercado mundial que os recrutou e avassalou, lançando simultaneamente sobre eles gentes vindas de toda a parte para explorar a nova riqueza. Nessa instância, perderam sua língua própria, adotando o português, mas mantiveram a consciência de sua identidade diferenciada e o seu modo de vida de povo da floresta. A segunda onda ocorre em nossos dias com a nova invasão da Amazônia pela sociedade brasileira, em sua expansão sobre aquela fronteira florestal. Seu efeito maior tem sido o desalojamento dos caboclos das terras que ocupavam, expulsando mais da metade deles para a vida urbana famélica de Belém e Manaus. Os índios que sobreviveram já aprenderam a resistir ao avassalamento. Os caboclos, não.

A devastação da Amazônia

Da segunda metade do século passado até 1913, o mundo rodou sobre pneus de borracha da Amazônia. O vale todo se dinamizou em progresso, as matas foram invadidas por uma massa enorme de gente, vinda principalmente do Nordeste árido. Pobre gente que se desgastou no aprendizado de uma forma brutal e infecunda de ocupação, ignorando toda a sabedoria indígena sobre o que a mata podia dar, só atenta para as árvores esparsas que davam látex, comendo conservas e enlatados, de fato morrendo de fome e de beribéri.

No curso da Segunda Guerra Mundial, quando os aliados perderam acesso aos seringais plantados do Oriente, os seringais nativos da Amazônia foram de novo postos em produção. Outras multidões de nordestinos foram lá lançadas para sofrer e morrer da mesma miséria. Mas também para exterminar as tribos indígenas que sobreviviam nos altos dos rios, agora alcançados pela civilização, que escravizava os homens, roubava mulheres e crianças e saqueava as roças. Nisso, como em tudo, a civilização para a Amazônia é sempre uma praga – quanto mais grassa, mais destrói e mata.

A Amazônia brasileira, cobrindo 40% do nosso território, tem mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, mas só retém 8% da população brasileira, ou seja, uns 12 milhões de caboclos e novos imigrantes recém-chegados. Metade dessa população se encontra principalmente em Belém e Manaus. Os índios se reduziram a 5% do que eram e hoje mal alcançam 100 mil. Esses poucos índios e alguns contados caboclos que permanecem na mata guardam parte da copiosa sabedoria adaptativa dos povos da floresta amazônica. É com base nela que se poderá implantar, amanhã, formas ecologicamente equilibradas de ocupação humana que permitam, no futuro, àquelas populações viverem da floresta, deixando-a viver. A característica distintiva das formas indígenas de adaptação e a sua incompatibilidade com o modo de vida da civilização mercantil. A incompatibilidade essencial das formas empresariais de ocupação da Amazônia e sua incapacidade de conviver com a floresta sem matá-la.

São exemplos disso as explorações de minérios do Amapá, o grande projeto capitalista do rio Jari, e, ultimamente, o complexo de Carajás. Em cada um deles foram aplicados muitíssimos milhões de dólares, que deram lugar a comunidades misérrimas, que podiam estar em qualquer parte do planeta, desenraizadas que são da floresta e de suas formas ecologicamente sustentáveis de ocupação.

A ditadura militar, que dominou o Brasil por 20 anos a partir de 1964, com a obsessão de se opor à reforma agrária proposta pelo governo que derrubou, loteou a Amazônia em imensos fazendões de 100 mil, de 500 mil e de 1 milhão de hectares dados a grandes empresas subsidiadas para derrubar a mata e transformá-la em capinzais, ou no que quisessem. O outro assalto ditatorial foi cortar a Amazônia de leste a oeste em enormes e improvisadas estradas rodoviárias. Os fazendões resultaram num desastre porque a terra, desnuda e queimada, exposta ao sol e às chuvas, converteu-se num areal pedregoso, em desertificação. As estradas foram prontamente consumidas pela floresta.

Essa loucura ecológica teve o mérito inesperado de chamar a atenção do mundo, com as gigantescas queimadas que acenderam, para a destruição da Amazônia e para o impiedoso genocídio das populações indígenas dela decorrente. A opinião pública encontrou modos de manifestar seu horror àquela hecatombe, contribuindo decisivamente para que o governo brasileiro aplacasse o furor incendiário. Não é verdade que aquelas queimadas pusessem em risco a vida do planeta, porque elas contribuíam com menos de 5% do CO² lançado na atmosfera. Elas eram graves, porém, por estarem destruindo o mais belo e portentoso jardim do planeta Terra.

Mas que ninguém duvide dessa capacidade destrutiva. Nos primeiros séculos, o Brasil conseguiu liquidar com a Floresta Atlântica, que cobria mais de 8 mil quilômetros de extensão ao longo da costa. E nos primeiros 50 anos deste século, arrasou com a floresta mais pujante que se conheceu, a do Vale do Rio Doce. Essas destruições foram realizadas por pobre gente, que derrubava a mata com machados e queimava com fósforos, em troca do direito de plantar nelas milho e feijão por três anos, até que o fazendeiro-proprietário surgisse para semear capim. Hoje, com drogas desfolhantes, com serras mecânicas, com grandes tratores atados com correntes náuticas, as florestas podem ser tombadas com ferocidade 50 a 100 vezes maior. É, portanto, perfeitamente possível acabar com o mundo imenso de verdor que é a Floresta Amazônica.

Dentre as formas de desflorestamento e destruição que estão em marcha, se destacam as queimadas para produzir carvão vegetal, com que se possa fundir o ferro-gusa. Esse é um fato tanto mais lamentável, porque uma exploração sensata da Floresta Amazônica, inclusive para produzir biomassa energética, poderia coexistir com a floresta e ocupar muita gente. Isso se aprendêssemos a explorá-la, sem destruí-la, como fazem há séculos os escandinavos.

Outra catástrofe é o represamento de águas para hidrelétricas na Planície Amazônica. A mais desastrosa delas, Balbina, inundou 3 mil quilômetros quadrados de matas para produzir menos de 200 MW de energia, que se podia obter com 5% da madeira inundada e perdida, que somava 3 milhões de metros cúbicos.

Uma outra agressão à Amazônia é a garimpagem de ouro, que ocupa e miserabiliza, talvez, meio milhão de pessoas. O extrativismo começou em Serra Pelada, há duas décadas, e logo se fez a maior exploração manual a céu aberto que jamais se viu.

Lá, mais de 100 mil garimpeiros produziam, anualmente, dez toneladas de ouro. Esgotado o mineral acessível, quando o buraco alcançou profundidade tal que se tornou impossível ir buscá-lo, lá, à mão, aquela multidão de garimpeiros se espalhou pelo Madeira, pelo Tapajós, indo até para Roraima, invadindo as terras dos Yanomami.

Esses índios constituem o último grupo silvícola que sobreviveu à brutalidade da expansão europeia. Eram, também, com seus 15 mil índios, o maior deles. Seu desgaste começou quando o presidente do próprio órgão de proteção aos índios do Brasil, a Funai, decidiu dar a cada um dos 14 subgrupos de Yanomami pequenas reservas, deixando toda a terra restante disponível para invasão por fazendeiros e garimpeiros. Estes entraram e rapidamente fizeram um arraso, tanto apodrecendo as águas com o mercúrio que utilizam no garimpo, como invadindo as aldeias, prostituindo as índias, roubando crianças e transmitindo as formas mais virulentas de malária e oncocercose.

O grave é que essas formas destrutivas de ação sobre a floresta são as que correspondem à economia da civilização. Ela não tem outra forma de lucrar com a mata, senão essa. Há, porém, formas outras, ecologicamente satisfatórias, de ocupação humana da Amazônia para os índios e para os caboclos. Essas nunca se puseram em prática, porque, no Brasil, índios e caboclos nunca tiveram e não têm direito a nada. Suas razões de fracos jamais foram ouvidas e há pouca esperança de que sejam.

Esse foi o caso do seringueiro Chico Mendes, assassinado porque queria enriquecer os seringais nativos com seringueiras plantadas para dar melhores condições de vida aos seringueiros. Outro era o plano dos seus assassinos, que ambicionavam aquelas terras dos velhos seringais do Acre tão só para usá-las na forma das empresas que o capitalismo amazonense e a civilização são capazes de criar, vale dizer, matando a mata para implantar grandes fazendas.

A maior ameaça que pesa sobre a Amazônia é que ela se oferece às crescentes populações brasileiras como uma fronteira aberta, sobre a qual tende a expandir-se. Isso significa que muitos milhões de pessoas, desalojadas pelo latifúndio e pelo minifúndio de suas regiões de origem, vão avançar Amazônia adentro. Se lá entrarem, sem qualquer preparo prévio, sem qualquer plano cuidadosamente experimentado de vivificação da floresta, só terá futuro a obra destrutiva.

Ultimamente, viemos todos tomando consciência de que o mundo é um único ecossistema interativo. Nele, terras e mares, ilhas e continentes, florestas e desertos, com suas floras e faunas, se integram numa interdependência simbiótica em que todos e cada um dependem de todos e de cada um. Nesse complexo vital, a imensa Amazônia se destaca, assinaladamente, como pedaço grande e precioso de nosso nicho, o planeta Terra, berço de todos os homens.

Em consequência, gente de todas as latitudes passou a se interessar e a dar opiniões sobre a Amazônia. Primeiro, culpando o desflorestamento e as queimadas pelo efeito estufa, que está esquentando perigosamente a Terra. O que não é verdade. Alguns ousados chegam a propor tutela nos países amazônicos, como se alguma nação do mundo houvesse preservado a natureza original de suas províncias. Outros, mais sensatos, falam da necessidade de uma cooperação internacional para ajudar na preservação desse jardim da Terra.

Apesar de muito desgastada por cinco séculos de civilização, a Amazônia ainda detém cerca de 1,5 milhão de quilômetros quadrados de floresta original intocada, que constitui o maior núcleo planetário de biodiversidade. Nele se abriga a metade dos seres vivos, distribuídos em milhões de espécies, que representam uma terça parte do estoque genético com que conta a humanidade. Constitui, assim, um imenso banco de germoplasma, de que dependeremos, cada vez mais, daqui para o futuro, tanto para a produção de fármacos essenciais, como de alimentos, de madeiras e de muita coisa mais.

Não contamos com outra reserva de vida para refazer, amanhã, a vida, se ela sofrer qualquer ameaça fatal das que são previsíveis, como a atômica e o efeito estufa, ou das imprevisíveis, e até de muitas hoje impensáveis, que podem sobrevir. Instituições diversas estão medindo, há décadas, as dimensões da devastação da Amazônia. Uns falam de 8%, outros falam de 12% a faixa já destruída. Dentro das avaliações mais moderadas, porém, admitem que se esteja destruindo uma Itália de floresta por ano.

A capacidade destrutiva da tecnologia moderna, que cresce cada vez mais, pode e até tende a nos conduzir a esse desastre. A principal arma contra ele, a principal tábua de salvação com que contamos, é, nada mais nada menos, que a opinião pública mundial. Já desperta para o jardim da Terra, ela reclama, às vezes, com base em argumentos errôneos, mas suas reclamações a faixa já destruída. Dentro das avaliações mais moderadas, porém, admitem que se esteja destruindo uma Itália de floresta por ano.

A capacidade destrutiva da tecnologia moderna, que cresce cada vez mais, pode e até tende a nos conduzir a esse desastre. A principal arma contra ele, a principal tábua de salvação com que contamos, é, nada mais nada menos, que a opinião pública mundial. Já desperta para o jardim da Terra, ela reclama, às vezes, com base em argumentos errôneos, mas suas reclamações tendem a repercutir no mundo dos ricos, indiferente às vozes do mundo dos pobres.

– Darcy Ribeiro, no livro “O Brasil como problema”. São Paulo: Global Editora, 2016.

Saiba mais sobre Darcy Ribeiro:

Darcy Ribeiro – outros ensaios e textos (neste site)

Darcy Ribeiro – um homem de fazimentos (biografia – vida e obra)

Darcy Ribeiro (O cientista) – entrevistado por Clarice Lispector

Darcy Ribeiro – discurso de posse na Academia Brasileira de Letras (ABL)

:: Temas indígenas (textos, vídeos e imagens). Aqui!