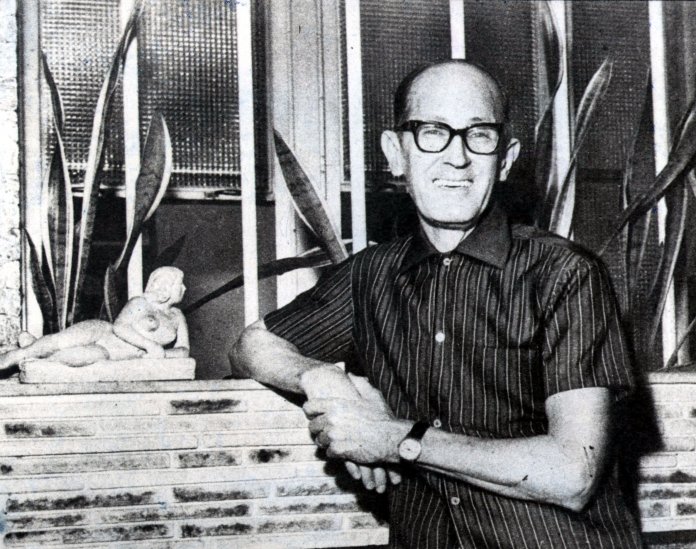

O poeta Carlos Drummond de Andrade concedeu esta entrevista à pesquisadora Maria Lúcia do Pazo no dia 16 de junho de 1984. Na ocasião, Maria Lúcia estudava o erotismo na poesia de Drummond para uma tese de doutorado em Comunicação, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, defendida em 1992.

O trabalho nunca foi publicado, mas a pesquisadora doou uma cópia para a Biblioteca Nacional. Esta entrevista, que é parte integrante da tese, permaneceu inédita desde então, arquivada na divisão de Manuscritos da biblioteca.

Carlos, em “Toada de amor”, no verso “amor cachorro bandido trem” esse “trem” é linguajar mineiro para “coisa” ou é trem mesmo, com suas implicações de velocidade, possibilidade de descarrilar, bilhete de ida e volta, como no amor?

“Trem”, na linguagem mineira coloquial, significava muita coisa. Em primeiro lugar significava mesmo “coisa”, indiscriminadamente. Depois significava uma forma depreciativa, e é mais ou menos nessa acepção que eu chamo o amor de cachorro, bandido e trem, como ofensa grave. Se eu não tivesse eliminado até as vírgulas, esse verso exigiria mais ênfase na leitura. Não quis dar essa entonação. Limitei-me a enumerar as palavras. Mas “trem” era tudo — por exemplo, uma coisa que não era fácil de definir é um “trem”, uma “coisa”, um “troço” — “trem” era, portanto, sinônimo de “troço”, que veio depois.

Como a interpretação da poesia é muito lata — a poesia publicada já não pertence exclusivamente ao autor e sim a uma sociedade, a um condomínio entre o autor e o leitor ou leitores — a interpretação pode ser dada no sentido mais extenso e sugerir, como sugeriu a você, a imagem do trem de ferro, que pode ir pelos trilhos calmamente e pode também descarrilar e produzir os maiores desastres.

Nesse sentido, o amor pode ser considerado trem de ferro, como um itinerário, uma viagem muito atormentada.

No mesmo poema, “Toada de Amor”, os dois últimos versos: “Mariquita, dá cá o pito,/ No teu pito está o infinito”. Constituem-se numa forma, digamos, coloquial do último verso do poema erótico inédito “Mimosa Boca Errante”, que diz: “Já sei a eternidade: é puro orgasmo”?

Cotejada com a palavra “eternidade”, realmente apresenta certa similitude. No caso do poema “Mariquita dá cá o pito” — me recordo muito bem disso — é mera alusão a um conto de Monteiro Lobato em que ele narra a estória de um vigário do interior muito relaxado, que andava de chinelos, fumava cachimbo, em suma, tinha uma liberdade muito grande de viver na casa dele, quando chega o bispo para uma visita paroquial. Ele então arruma a casa e prepara-se para receber o visitante com toda a cerimônia. A certa altura, o bispo vira-se para ele e pede um cigarro ou um pedaço de fumo de rolo, uma coisa assim. Ele fica satisfeito, assim, e chama a comadre, que estava nos fundos da casa, e diz: dá cá o pito, quer dizer, aquela expressão que ele não se permitiria usar diante de uma autoridade eclesiástica, ficou sendo familiar porque a pessoa autorizava isso.

A ideia que eu tive em mente foi isso, repetir – “Mariquita dá cá o pito” – e acrescentar, já agora como anotação minha sugerindo que o pito era da maior importância, era o infinito, quer dizer, o fumo, o prazer do fumo, do cigarro ou do cachimbo, cria uma espécie de sonho que pode ser considerado uma forma de infinito.

Esse poema “Mimosa boca errante” faz parte da coleção de poemas eróticos intitulada “O Amor Natural”. Você poderia dizer alguma coisa sobre a sua intenção de não publicá-los no momento e a permissão que me deu, tão gentilmente, para que pudessem ser abordados em minha tese de doutorado sobre o erotismo na poesia de Carlos Drummond de Andrade?

Bem, a autorização e mesmo a sugestão que fiz de lhe mostrar esses poemas para serem aproveitados na sua tese, a meu ver, é uma coisa óbvia porque se o objeto da tese é exatamente o erotismo na minha poesia, não havia nada mais representativo do que esse volume inédito porque ele trata exclusivamente desse tema em suas muitas variações. Já na minha obra completa, publicada, o erotismo aparece aqui e ali de uma maneira mais ou menos intensa ou declarada mas não tem esse sentido assim de tema único que “O Amor Natural” possui.

Não quis publicar até agora e hesito ainda em publicar — ou antes, resolvi não publicar — pela circunstância de que o mundo foi invadido por uma onda de erotismo, logo depois convertida em pornografia, se é que a onda de pornografia não veio antes.

O fato é que hoje não se distingue mais o erotismo propriamente dito e a pornografia, que é uma deturpação da noção pura de erotismo. Se eu publicasse agora o livro iria enfrentar, por assim dizer, um elenco bastante numeroso de livros em que a poesia chamada erótica não é mais do que poesia pornográfica e às vezes nem isso, porque é uma poesia mal feita, sem nenhuma noção poética.

Não quis, no momento em que há maior abertura, publicar esse livro porque não queria ser confundido com outros que exploram esses temas de maneira que eu considero de mau gosto, inferior.

Já me advertiram que a demora em publicar vai importar talvez num futuro próximo, em que meus poemas já não ofereçam nenhuma curiosidade porque o tema já estará tão batido, já se esgotou tanto essa série de assuntos e a educação sexual de uma forma errada ou certa se generalizou de tal modo — na escola, no rádio, na televisão e na casa de família – que o meu livro de poemas correrá o risco de constituir-se em livro de classe para jardim de infância…

Carlos, em seu poema “Tarde de Maio” referindo-se ao amor, você diz:

“…há tanto lavou a memória

Das impurezas de barro e folha em que repousava”

Esse barro e essa folha seriam alusões, respectivamente, ao barro do qual teria sido feito Adão e à folha de parreira que, dizem, serviu para encobrir o sexo de Eva?

Bem, admito essa interpretação porque, como disse, o texto literário, principalmente o texto poético, é oferecido a diferentes pessoas com sensibilidades e culturas distintas, que podem aproximá-lo de outras ideias ou de outras vivências que tenham tido. Neste caso é perfeitamente razoável comparar este barro e folha do texto àqueles que você citou.

Agora, tanto quanto eu posso me lembrar — 20 ou 30 anos depois, os autores não se dão conta, não se lembram das circunstâncias em que os versos foram feitos. Às vezes é uma motivação imediata, direta; às vezes é uma sugestão que ocorre como que fantasiosamente e que desperta o poema.

Quer me parecer, tanto quanto posso me lembrar ou esquecer, que aí eu me referia realmente a certas circunstâncias em que a natureza se apresenta na sua forma mais simples: uma estrada e, como eu sou uma pessoa do interior — meu pai era fazendeiro — guardo na lembrança as estradas barrentas por onde a gente viajava a cavalo até chegar à cidade onde havia a estrada de ferro, era o caminho do colégio.

A imagem de barro, de folhas caídas das árvores, essas duas circunstâncias estão ligadas na minha memória sentimental e existencial a acidentes da infância e me parece que teria cabimento no caso, associar as duas imagens imediatas à idéia do amor, que evolui entre circunstâncias muito pobres, às vezes num meio hostil, em ambiente humilde ou que não ofereça nenhum aspecto mais agradável.

Donde o barro e a folha devem ser entendidos, a meu ver, como intenção do autor, no sentido literal. Mas pela força que eu disse a você que o poema adquire sendo lido, interpretado, digerido, deglutido pelo leitor, e também porque muitas vezes a intenção do poeta é subliminar, ele não percebe, no momento em que está criando, que na verdade obedeça a umas tantas reminiscências, umas tantas visões da vida, e essa aproximação só pode ser detectada pelo leitor.

Acho que a interpretação pode ser aceita.

A Igreja Católica teve que se decidir a justificar a sexualidade para permitir a reprodução, mas todos nós sabemos das restrições que o cristianismo impôs ao sexo, associando-o com o pecado. Como você vê então, que forçosamente tenha havido incesto na origem do mundo porquanto, Adão e Eva, ou foram irmãos ou foram pai e filha ou ainda mãe e filho, tal como na mitologia universal que é pecaminosa, pelo menos para a Igreja Católica?

Confesso a você que nunca me havia ocorrido essa ideia de que Adão foi incestuoso, mas é realmente curiosa e pode ser sustentada.

O problema do incesto é, a meu ver, cultural. Haverá países ou civilizações em que o incesto era permitido porque não havia a noção de família que nós cultivamos, e que é, por assim dizer, básica na formação da sociedade ocidental. Mesmo nesta, segundo li — não me recordo onde — a França é um país onde não há penalidades para o incesto. Não é considerado crime. Só é criminoso, só é passível de penalidade, a pessoa que faz provocação sexual a parentes. Mesmo assim, se esses parentes tiverem, parece, mais de quatorze anos, quer dizer, quando eles já são núbeis, já são adultos, então podem resistir muito bem à provocação.

Há casos de dispensa de vínculo para autorização de casamento de cunhado e cunhada, de tio e sobrinha. O casamento de tio e sobrinha existiu no Brasil até, creio, a Proclamação da República.

Na minha família há numerosos casos de tios casados com sobrinhas, por uma razão muito simples — o casamento tinha de ser feito dentro da mesma família — o clã era poderoso, não se admitia a intromissão de elementos estranhos, porque quebravam a tradição da família e principalmente porque entravam no uso e gozo da fortuna que era um bem coletivo da família.

O incesto é muito relativo. Parece que em povos primitivos não há essa noção e ele é permitido. Realmente a Igreja fez disso um cavalo de batalha, como faz de muitas outras coisas. Ainda hoje, para meu pasmo, li nos jornais que o Papa considera, como direi, não digo criminoso, mas considera desaconselhável e reprova a relação sexual entre marido e mulher, que não seja destinada à procriação. Então a liberdade, os prazeres que o casal possa usufruir, ele simplesmente os condena porque são prazeres gratuitos.

Carlos, o escorpião do poema “Signo” é o desejo, mas o escorpião do poema “Confissão” é o pecado. Durante muito tempo associou-se sexo e pecado, hoje, não mais. Por que nos culpamos tanto por termos outrora feito dele um pecado? O excessivo discurso sobre sexo de nossos dias não será um erro para corrigir outro?

Sem dúvida, porque, sobretudo, é um discurso muito confuso, muito enrolado. Com relação ao escorpião, devo dizer a você que o escorpião faz parte da minha vida, porque sou do signo de escorpião e essa palavra — escorpião — é terrível para os moradores do interior de Minas onde cidades inteiras eram ameaçadas, invadidas por escorpiões.

Até Belo Horizonte, capital, era famosa pelo número de escorpiões que possuía, tanto que a Prefeitura pagava — o Nava conta isso nas memórias — não sei quantos réis, 200 réis ou mil réis, a quem levasse um escorpião. Era o preço base. As pessoas então passavam a caçar escorpiões como meio de vida ou pelo menos para completar o seu orçamento.

O escorpião é muito ligado à minha vida por essa razão, embora eu não acredite na importância dos signos do zodíaco — acho isso uma coisa mais literária ou mágica do que outra coisa, não é nada racional — o escorpião de que eu fugia no porão lá de casa, com medo de ser mordido por ele, era paradoxalmente um bicho que eu trazia dentro de mim, por ter nascido dentro desse signo, compreendeu?

Essa é a interpretação que eu dou. Já o poema “Confissão” — “Escorpião mordendo a alma, o pecado graúdo acrescido do outro de omiti-lo, aflora noite alta em avenidas úmidas de lágrimas, escorpião mordendo a alma da pequena cidade”. Aí, tanto quando eu posso me lembrar, era associando à ideia do escorpião, do animalzinho perverso, maligno da nossa cidade, ao escorpião do pecado, à tortura, à angústia que a criança do interior, educada no princípio do século, sentia com a noção de pecado.

Você pode imaginar como nós sofríamos porque não tínhamos ainda bastante lucidez de espírito para julgar na época o que fosse ou não pecado. Se era pecado mastigar a hóstia no ato da comunhão, muito mais pecado seria praticar, digamos, o onanismo, ou tentar ver o nu feminino, o que aliás era impraticável.

Mas essas coisas, essas tentações da idade, da infância e da adolescência, eram todas consideradas pecados graves. Era como se o sentimento desse pecado passasse a ser pecado realmente, porque nós o sentíamos como tal. Isso nos aferroava a alma como um escorpião.

Entendo como uma das características da sua poesia, o movimento de lançadeira, explícito por exemplo, no poema “Ciclo”.

“Sorrimos para as mulheres bojudas que passam como cargueiros adernando.

(…) Sorrimos também — mas sem interesse — para as mulheres bojudas que passam, cargueiros adernando em mar de promessa contínua”.

Em outros poemas do tipo “Bolero de Ravel”, o movimento de lançadeira está explicito, mas não tanto:

“Círculo ardente (onde) nossa vida para sempre está presa

Está presa…”

Você admite estabelecer uma relação entre esse movimento de lançadeira e o desejo sexual com base no intermitente mas perene que caracteriza ambos?

Bem, esta é uma descoberta que você fez e que não me havia acudido, sabe? Gosto muito de ver a reação do leitor, porque, às vezes, ele ilumina o autor. O leitor percebe aquilo que o autor não tinha cogitado, de modo que eu admito.

No poema “A um Hotel em Demolição”, a imagem sensual e nostálgica expressa nos versos:

“Bonbonniéres onde o papel de prata

Faz serenata em boca de mulheres”

É uma alusão ao bombom “Serenata do Amor” que, à semelhança do Hotel Avenida, faz parte de um passado onde o amor era garoto e a cidade, ao invés de cruel, conseguia ser tradicional?

Não me recordo se tinha em mente este bombom chamado “Serenata do Amor”, que se tornou tão popular. É possível que me ocorresse a aproximação. O que me parece que tentei fazer foi apenas criar uma rima interna — prata, no final do verso, rimando como serenata, dentro de um outro verso — porque, como você sabe, o bombom é, em geral, embrulhado naquele papel prateado que fazia as delícias da gente na infância. Quantas vezes eu alisava aquele pequeno papel prateado e o guardava não sei pra quê, já que não tinha a menor utilidade…

Mas a serenata, embora de mulheres, é porque as mulheres, gostando de bombons, sentiriam um prazer, a meu ver, correspondente àquele que sentiriam ouvindo a serenata dos seus apaixonados na porta da rua.

Carlos, você podia contar de novo aquele caso de zoofilia do poema “O Sátiro”: “Hildebrando insaciável comedor de galinha”?

Não me fale, isso é um dos maiores dramas da minha vida literária que extrapolou para a vida comum. Cometi a imprudência de recordar um fato ocorrido na minha infância, em que um rapaz morador na minha cidade do interior, foi acusado de praticar o ato sexual com uma pobre galinha, se é que não fazia isso frequentemente. Talvez fizesse, pois lhe tinham dado o apelido de Dedê Galo, o que faz supor que a prática era costumeira.

Em suma, com a maior falta de critério, eu contei essa estória sem sequer me dar ao trabalho de trocar o nome da pessoa. Realmente, confesso, foi uma falha minha porque magoei uma pessoa mais idosa do que eu, pois eu era garoto quando ele era rapaz, e isso irritou-o muito.

Ele resolveu tomar uma desforra. Deu uma entrevista em que acusava minha família de coisas tenebrosas. Chocou-me ele ter colocado na dança minha família, que não tinha culpa nenhuma no cartório, tanto mais que os fatos que ele mencionava tinham sido deturpados. Ainda que houvesse um laivo de verdade, não correspondiam à realidade. Era uma ofensa gratuita. Pelo que, uma das pessoas visadas por ele, meu irmão, pessoa muito briosa e assomada, resolveu comprar a briga, mas não para me defender, e sim defendendo-se e acusando o tal Dedê.

Daí resultou uma troca de cartas muito desagradável e eu fui obrigado, me senti no dever de liquidar o assunto escrevendo ao jornal que havia publicado a entrevista da pessoa.

Pedi-lhe para fazer aquilo que o Eça de Queirós pediu a Pinheiro Chagas. Há um romance de Eça em que o Pinheiro Chagas se sentiu retratado de maneira mordaz. Reclamou, e Eça então escreveu um artigo muito interessante que terminava assim: “Por favor, retire-se da minha personagem”. Isso não ficou assim porque, durante um mês ou dois, em seguida, invariavelmente depois do almoço, o telefone tocava e uma voz desconhecida me dizia os piores desaforos. Eu ouvia aquilo com a humildade devida e também porque me parecia que essa pessoa teria algum motivo para se ofender. Não seria um ataque gratuito; ela devia ter-se ferido por alguma coisa que eu fiz.

Até que afinal liguei os fatos — certa lentidão mental — e a última vez que essa pessoa me falou eu reagi com uma série de xingamentos terríveis que nunca mais ele falou. Então exorcizei essa pessoa e parece, pus ponto final na estória, que foi muito desagradável, porque confesso a você que eu não tinha intenção de ferir ninguém. Não custava nada alterar a qualificação dele, o nome e a profissão. Foi mesmo, da minha parte, um erro.

Como você explica a perenidade da sua poesia com imagens para o seio materno, do tipo:

“Sorvetilúnio

Para o resto da vida, queijo, flã

Níveo de gelatina aldebarã”.

Imagens das quais transborda uma sensualidade casta que, infelizmente, há muito foi abolida?

Esse sorvetilúnio, o queijo, o flã níveo de gelatina aldebarã, realmente são imagens um pouco desconexas, à primeira vista, surpreendentes. Mas como se referem à criança que viu o eclipse de 1913, o que eu quis fazer foi mergulhar na consciência infantil e despertar nela a ideia de um sorvete do luar e das coisas que as crianças gostam, como o queijo e o flã. Usei aldebarã porque, tratando-se de eclipse, portanto de um episódio ocorrido no espaço celeste, a estrela aldebarã podia ser introduzida aí. São recursos poéticos, um pouco arbitrários, mas que obedecem mais a um objetivo estético do que propriamente à intenção de fazer qualquer referência ao seio materno ou qualquer outra conotação de ordem sexual. Agora, mais uma vez, eu insisto em que o leitor tem o direito.

O Drummond de 1984 combina mais com a sensualidade marota da Elzirardente, uma Elzira que, pelo visto, queimava feito aguardente do poema “O Doutor Ausente”, ou com a sensualidade recatada, quase pudor, dos “joelhos em tulipas”, das “grades de seda”, “da penugem de braço de namorada” e tantas outras imagens do tipo das três relacionadas acima?

A Elzirardente, para ser bem explicada, eu devo assinalar o seguinte: esses versos que você cita são de três livros que eu escrevi com as minhas memórias infantis, quer dizer, são fatos realmente acontecidos, situações verdadeiras que adaptei, naturalmente com as liberdades que o poeta se permite.

Em primeiro lugar, não quanto ao Hildebrando, nos demais fui trocando nomes e situações, para que o fato em si aparecesse sem essa moldura de realidade.

No caso, era um delegado de polícia, formado em direito, excelente homem de boa família, que tinha uma companheira, mulher humilde que vivia com ele. Ao mesmo tempo esse homem, por uma espécie de decadência devida à falta de estímulo intelectual do meio, à vida limitada, sem horizonte, sem nada, começou a beber, e do vinho bom passou à cachaça, que é o uísque dos pobres.

Então, nessa Elzirardente, há uma conotação com aguardente porque a mulher que naturalmente despertava desejos eróticos podia ser considerada uma espécie de cachaça, que ele sorvia a tragos mais ou menos largos, conforme a inspiração.

O elemento surpresa que você introduz em poemas como, por exemplo, “O Quarto em Desordem”, pela menção:

“Cavalo solto pela cama

A passear o peito de quem ama.”

Fechando um soneto que, eu diria, clássico, pode ser entendido como um dado erótico da poesia modernista?

Em primeiro lugar, confesso a você que não considero clássico o meu soneto porque, repare, ele não tem um esquema de rimas regular. Então dificilmente merece esse nome.

Agora, “o cavalo solto pela cama” é a imagem dos movimentos convulsos, da agitação frenética de uma atividade sexual na cama. É isso que tentei fazer. Se é um dado do Modernismo, eu não poderia ter essa pretensão porque nunca tive em mente estabelecer padrões para a poesia modernista. Sou um beneficiário do Modernismo, uma das pessoas que vieram depois, não um inovador propriamente.

Mas o fato de ser um soneto, que não é sua forma usual de poesia, já não seria um dado diferente?

Realmente o soneto não é frequente na minha poesia, mas eu acho que não é frequente na obra dos poetas modernistas em geral, pelo menos daqueles a partir da geração de 30, a que pertenço.

Você pode folhear toda a obra de um Augusto Frederico Schmidt e não encontra um soneto. Encontra algumas composições em catorze versos com a disposição clássica do soneto, mas sem o espírito dele.

O soneto tem uma estrutura, uma organização interna, a começar pela exigência de métrica e de rima, que os poetas modernos, em geral, não observam. Outro é o Murilo Mendes. Os sonetos de Murilo, que eu saiba, não existem. Se houver algum, como também os do Schimidt, não são sonetos regulares. Na minha obra também, o soneto é pouco frequente. Isso pela razão de que o Modernismo abriu avenidas novas em matéria de versificação. Ele deu um impulso muito grande ao verso livre. É um verso talvez mais difícil de manejar, porque não tem limites, não há legislação técnica sobre o verso livre. Há quem diga que ele alcança o limite do ato de respirar da pessoa. Quer dizer, se a pessoa não consegue enunciar o verso de um simples golpe, ele não é mais um verso, serão dois ou três versos.

Então, o fato de a metrificação comum alcançar, no máximo, doze sílabas — só os versos chamados “bárbaros”, de Carlos Magalhães de Azeredo, que foi nosso embaixador em Roma, é que tinham mais do que doze sílabas — mas aí já é uma metrificação latina, que não temos na língua portuguesa, oferece ao soneto alguns problemas técnicos que não interessam ao Modernismo.

Por outro lado, é preciso saber fazer um soneto. Acredito que eu tenha sentido certa humilhação, vendo que os meus poemas não eram sonetos e que na realidade eu não os fazia. Então experimentei fazer. Acredito que haja na minha obra toda, no máximo, vinte sonetos. Por outro lado, existe a obra de um poeta modernista chamado Alphonsus de Guimarães Filho, já de uma terceira geração, em que a quase totalidade é de sonetos. Ele se exprime muito mais no soneto do que no verso livre, ao contrário do que acontece comigo, que me sinto mais à vontade no verso livre.

O fato de ser um soneto, a meu ver, significa apenas o seguinte: na ocasião, eu senti um impulso natural para fazê-lo.

Em geral, a composição poética se faz por uma espécie de caminho natural — a pessoa se deixa levar por um ritmo. De certo modo, antes de escrever o poema ela já traçou um esquema mental pelo qual o poema aparece organizado em alexandrinos, em decassílabos, em oitavas, em décimas, rimado ou não rimado. O que se tem a dizer, normalmente, é condicionado por esse esquema mental que se elabora um pouco misteriosamente.

Acredito que, no meu caso, o soneto possa ser considerado uma exceção.

No poema “Mulher Vestida de Homem” o nome fictício Márgara encobre a personagem de um caso real dessa inclinação para vestir roupas do sexo oposto que Havelock Ellis denominou “eonismo”, ou o poeta tirou da imaginação a fascinante mulher-homem que à noite se travestia para compensar a fragilidade na cama?

Não, a Márgara existiu realmente. É um poema de um dos meus livros de poemas da infância, em que as coisas que me impressionaram muito aparecem agora, na idade madura, transportadas para a poesia.

Não tinha esse nome de Márgara porque já então eu devo ter tido bastante experiência para não incidir no erro do “Sátiro” — não quis dar nome aos bois — mas era uma coisa que me parecia muito estranha.

Constava (e minha mãe mesmo dizia isso com certo assombro) que determinada senhora da sociedade itabirana, à noite se vestia de homem e saía pelas ruas não se sabe bem para fazer o quê — ela não ia praticar nenhum ato estranho porque não havia condições — as pessoas todas estavam dormindo. No interior se dormia cedo, não sei se ainda se faz isso, por causa da televisão.

Essa mulher era realmente estranha, porque tinha, não digo a pretensão de parecer-se com os homens, mas é possível que a inspirasse certo sentimento de inferioridade que a mulher experimentava até o começo do século. Sentia-se dependente do homem, obrigada a obedecer aos seus caprichos de toda natureza. E a calça comprida, o paletó, eram símbolos de masculinidade.

Não se admitia que um homem vestisse saia, que usasse aquele saiote escocês dos meus antepassados. Era obrigatório o terno completo.

Uma mulher tentando, à noite, quando todos já estavam dormindo e havia pouca chance de ser descoberta, andar vestida de homem, devia ser o máximo para ela.

Em Machado de Assis, a fixação pelos braços das mulheres é evidente. Em sua poesia, pernas e coxas femininas se destacam. Isso começou em Belo Horizonte quando você era adolescente. Como foi?

Acho, Lúcia, que começou antes. Começou em Itabira, porque não havia a menor informação sobre o corpo feminino. Os vestidos alongavam-se a ponto de esconder até os sapatos, e as pessoas, no máximo, arregaçavam um pouco o vestido para não se sujarem na lama da rua, nas poças d’água. O máximo que se podia ver de uma mulher era o bico do sapato.

Indo para Belo Horizonte já rapazola, com essa imagem precária da mulher, e encontrando ali um veículo muito útil para se recolher informação um pouco maior, que era o bonde, onde as mulheres, para subir, tinham de, contra a vontade, mostrar um pouco da perna, aquilo era uma delícia, pelo menos para pessoas do interior, como eu. Já para os rapazes nascidos em Belo Horizonte, não seria tanto assim.

Note-se que eu não tinha cinema na infância. O cinema chegou precariamente, com sessões no domingo à noite, quando não chovia, quando as estradas não estavam encharcadas e o burrinho, levando a mala do correio, levava também os discos, as latas dos filmes.

Nós conhecíamos pouco da vida e conjecturávamos muito. É como um selvagem que vai à cidade e encontra todas essas máquinas, esses recursos da civilização: fica espantado; a gente se espantava diante da perna, já não direi da coxa, que essa não se via de maneira nenhuma. A palavra coxa, eu a considerava altamente erótica.

A gente se consolava com a perna e notadamente com a barriga da perna, talvez também porque essa expressão — barriga da perna — já fazia suspeitar alguma coisa mais além. Eram suspeitas, indícios, conjecturas, que formulávamos em torno do corpo feminino.

Daí o fato de Mário de Andrade ter identificado na minha poesia aquilo de que eu não me tinha dado conta: a quantidade enorme de pernas que passam — o bonde passava cheio de corpos, mas eu só via pernas na hora de subir. Freud explica isso, não é…

Estamos mesmo em Freud. Segundo Freud, “o amor sexual proporciona as mais fortes sensações de prazer, constituindo-se no protótipo do anseio de felicidade em geral. Todavia, uma pessoa nunca está menos protegida contra o sofrimento do que quando ama e nunca está mais desamparadamente infeliz do que quando perde esse amor”. (Wilhelm Reich – “A Função do Orgasmo”). Você mesmo já escreveu no poema “Elegia”: “Amor, fonte de eterno frio”. Assim sendo, por que queremos todos o amor, a despeito de tudo que possa nos causar de tristeza e dor?

Não creio que, conscientemente, qualquer um de nós procure a tristeza e a dor. Mas há de haver uma força oculta dentro de nós, que acaba paradoxalmente procurando essas coisas. É um sentimento de autodestruição, realmente nebuloso. Não se procura isso conscientemente.

A gente procura o amor como fonte de realização plena, evidentemente. Mas está mais do que provado que essa realização nunca é desacompanhada de grandes tremores de terra, grandes convulsões, e nós sabemos o preço disso, porque há uma história que, dependendo da nossa experiência — ela vem nos livros, nas óperas, na pintura — mostra as tristezas do amor. É uma procura talvez masoquista, mas que faz parte da natureza humana. Não creio que alguém aspirasse a um amor puramente tranquilo, celestial, mesmo porque, na prática, está demonstrado que é impossível.

Quais as influências literárias que você foi recebendo desde que começou a fazer poesia?

Olha, essas influências são inúmeras, e não são simplesmente literárias, são de toda natureza. O “Almanaque Bristol” da minha infância foi uma influência que eu senti profundamente. As farmácias antigas tinham um cheiro especial, devido à manipulação de certas essências que exalavam um perfume muito agradável. Esse cheiro vinha acompanhado dos almanaques que a gente ganhava. Almanaques publicados pelos laboratórios, a Bayer e o Elixir Capivarol faziam isso.

A leitura daquilo — nos almanaques havia anedotas, acrósticos, enigmas, cartas enigmáticas e versinhos também — foi das primeiras leituras que eu tive. Em seguida as revistas semanais do Rio – “Fon-fon” e “Careta” – que eu pedia emprestado. Já atingindo assim uns dez, doze anos, eu tinha uma pequena mesada. Então, eu mesmo adquiria as revistas com grande orgulho. Colecionava aquilo, guardava com um ciúme louco, ninguém podia pôr as mãos em cima delas. Foram essas as minhas influências literárias.

As revistas já me traziam Olavo Bilac, além dos versos de outros poetas e aí eu já me sentia mais familiarizado com a literatura. Depois vieram os livros que meu irmão mandava para mim. Ele era estudante de Direito no Rio, lia os livros de Fialho de Almeida, Flaubert (em português), Antônio Patrício, poeta português pouco conhecido, de que eu gosto até hoje, Antônio Nobre, outro poeta muito estimado, Eça de Queirós, espécie de autor universal para o Brasil. Não havia brasileiro que se prezasse que não apreciasse Eça de Queirós. As pessoas imitavam-no, usavam suas expressões. Era uma grande influência.

Tive essas influências todas. Depois, através de meu irmão, fui adquirindo um conhecimento maior dos simbolistas franceses, Verlaine, Mallarmé, Rimbaud, etc. E me apaixonei por eles. No Brasil, esses poetas refletiam-se em Álvaro Moreyra, em Eduardo Guimarães, do Rio Grande do Sul, e no nosso velho Alphonsus, espécie de ídolo da mocidade do meu tempo.

Através dos modernistas, atravessando os modernistas, cheguei a Manuel Bandeira e Mário de Andrade que foram, realmente, os dois encontros literários mais importantes da minha vida. A esses devo praticamente tudo, porque foi o gosto da poesia de Bandeira, a delicadeza, o mistério dessa poesia que me encantaram, como foi também a teorização, a abertura de novos pontos de vista críticos que Mário me sugeriu.

A poesia do Mário nunca me influenciou. A de Bandeira, sim. Essas foram as grandes influências literárias da minha vida e influências humanas.

Eu acho que uma pessoa humilde, a minha ama-preta, foi uma influência na minha vida, influência existencial, mas que refletiu na literatura, porque tudo influi na gente, a casa onde se nasceu, os móveis, os objetos, os companheiros de infância…Nós somos realmente um cadinho de influências.

E Machado, como é que ficou?

Acho que houve uma intenção inconsciente minha de eliminar o Machado, porque, de tal maneira ele me persegue que quando estou aqui conversando, de repente há uma interrupção qualquer, por motivo de um café ou coisa que o valha, então eu mergulho na estante, pego Machado e abro em qualquer página. É uma fatalidade na minha vida. Talvez seja por isso que eu gostaria de esquecê-lo.

“Não procede historicamente a afirmação de que as grandes conquistas culturais da humanidade, na arte, na literatura, são frutos da sexualidade reprimida, mesmo porque “não há sublimação, por mais perfeita que seja, que não ameace cortar a fala natural do corpo, expressão que apenas o amor sexual pode transmitir com plenitude.” (Gilbert Tordjman – “Chaves da Sexologia”). O que o poeta pensa disso quando o amor, nem sempre correspondido, tem inspirado alguns de seus mais belos poemas?”

Não concordo em que a idéia de criação artística ou literária esteja ligada à circunstância ocasional de repressão. Longe disso. O espírito nunca se aprisiona. Cervantes escreveu uma parte do “Dom Quixote” na cadeia, em Sevilha, como antes escrevera “La Galatea” no cativeiro em Argel.

Por outro lado, não se pode considerar como de vida sexual reprimida a vida de Lord Byron, um grande mulherengo, e a obra dele — embora não seja muito lida — é uma grande obra literária. Então eu acho que a plenitude amorosa funciona tão bem quanto a repressão. É um impulso natural do ser humano. Não há essa influência negativa da repressão quanto à criação literária. Esta é uma forma de reagir até contra a opressão. A pessoa proibida, impedida de publicar, de escrever publicamente, de fazer livros, músicas ou teatro, cria de qualquer maneira.

A divulgação da criação é que sofre dificuldades, mas o ato da criação continua livre.

“Porque preciso do corpo

Para mendigar Fulana,

Rogar-lhe que pise em mim,

Que me maltrate…Assim não.” (O Mito)

É sabido que até as penitências do religioso da Idade Média, que se impunha cilícios, eram tentativas, nitidamente masoquistas, para atingir a satisfação sexual. A mulher, pela própria tradição cultural — em que pese a recente liberação de costumes — é muito mais passiva que o homem nas relações sexuais. Você percebe nessa passividade feminina traços de masoquismo, seja nos gestos de submissão ao parceiro, seja na renúncia aos próprios ideais?

Lúcia, eu acho que isso já acabou, sabe? Não há mais esse estado passivo da mulher. Ela pode tomar a iniciativa, pelo menos encarar a proposta, a sugestão do homem, com bastante liberdade para aceitar ou recusar, ou para ela própria promover, se for o caso.

É realmente como você diz: houve uma repressão de costumes, mas a mulher está, no momento, adquirindo consciência do seu ser como ser humano, sem obrigação de obedecer aos caprichos ou às ordens masculinas.

Na poesia erótica portuguesa o homossexualismo é presença constante. Na sua poesia, as alusões a esse desvio são raras e sutis, sendo que o poema “O Rapto” é um desses poucos exemplos. Você podia falar sobre a figura à qual se refere esse poema?

Pois não. Devo dizer que o homossexualismo sempre me causou certa repugnância, que se traduz pelo mal-estar. Nunca me senti à vontade diante de um homossexual.

Com o tempo, havendo agora uma abertura imensa com relação ao desvio da homossexualidade, o homossexual não só ficou sendo uma pessoa com autorização para ir e vir como tal, mas chega a ponto de isto ser exaltado como riqueza de experiência, como acrescentamento da experiência masculina.

Acredito que na minha obra o único caso de poesia referente ao homossexualismo é esse. Mas exatamente por isso, porque o homossexualismo nunca foi um fato que me interessasse poeticamente, nem mesmo na vida real.

Esse “Rapto”, exceção na minha poesia, resultou de uma leitura, de uma operação puramente literária. Me lembro ter lido, na mitologia, que Júpiter uma ocasião se apaixonou por um rapaz. Júpiter era terrível, não se podia chamá-lo de homossexual nem bissexual, era pólissexual.

Como deus maior, deus dos deuses, ele se permitia tudo, tinha todas as possibilidades. Apaixonou-se por um adolescente. Há as versões mais variadas. Numa delas esse rapaz era um príncipe, na outra era um pastor. Pois Júpiter encantou-se por ele, e para conquistá-lo, transformou-se numa águia, desceu do Olimpo, bicou o rapaz e transportou-o pelo ar, levou-o para o Olimpo. Lá, transformou-o numa coisa engraçada, no que se chamava de escanção — homem que serve bebida nos festins — servia a Júpiter na intimidade e aos deuses na vida social do céu.

Esse tema de Júpiter raptando Ganimedes — era o nome desse cavalheiro — é muito explorado pela arte. Nós temos o rapto de Ganimedes por Júpiter em Michelangelo, em Ticiano, em Rembrandt, em outros artistas de que agora não me lembro. Ficou sendo uma situação clássica.

Agora, ao que eu aludo aqui, é também ao homossexualismo no Brasil. Falando “na pérola dúbia das portas de boate”, quis significar o movimento noturno do homossexualismo, que é quando ele se manifesta mais publicamente. O homossexualismo sai à noite, à procura de parceiro na boate ou na rua, na avenida ou em qualquer parte.

Em “Poesia e Prosa” encontrei um poema — “Tortura” — que aborda a zooerastia e outro – “O Sátiro” – no qual é contado um caso de zoofilia. Da mesma “Poesia e Prosa” constam diversas imagens com bichos e no “Amor Natural” aparecem algumas afinidades com o mundo animal. Se o “sadismo é uma característica do homem, adquirida em período tardio do seu desenvolvimento” (Wilhelm Reich – “A Função do Orgasmo”) e considerando “que o homem se distingue do animal não por uma sexualidade menor, porém mais intensiva — disposição permanente para relações sexuais” (Wilhelm Reich – “A Revolução Sexual”) como você vê, Carlos, o fato de que o cruzamento entre macho e fêmea ocorra na natureza sem maiores incidentes enquanto o intercurso sexual entre homem e mulher tem mais de desencontro que encontro, haja vista a frequência, por exemplo, dos chamados crimes passionais?

Não concordo com o nosso amigo Reich quanto a essa afirmação de que “o sadismo é uma característica do homem adquirida em período tardio do seu desenvolvimento”. O sadismo é uma característica infantil, por excelência. Posso dizer isso com experiência própria. Num poema de “Boitempo”, falo de um gato cujo rabo coloquei um carretel a duras penas, segurando com muita força para impedir que ele me mordesse. O rabo ficou inflamado a ponto de que tirar dele o carretel, foi um problema. Meu irmão é que tirou, eu não tinha condições para isso. Pratiquei esse ato por pura maldade, não tem outra explicação. Foi um ato perverso, sem sentido — coisa que os animais não fazem — o animal ataca e mata obedecendo à necessidade de alimentação, de sobrevivência, coisa que o homem não tem porque pode subsistir sem eliminar seu parceiro.

Acho que o cruzamento entre macho e fêmea ocorre realmente sem maiores incidentes, mas, na realidade, o animal irracional é aquele que tem a sabedoria, o privilégio de viver a sua vida praticando sexualidade, sem remorso, sem sentimento de culpa, com naturalidade e na época adequada. Ele está programado. Nós não estamos ou desobedecemos à programação da natureza. Nós nos permitimos um interesse constante, obsessivo, doentio quando, na realidade, a capacidade de satisfação desse desejo não corresponde à obsessão. Imaginamos um ser humano com interesse luxurioso para com as mulheres que passam, como se ele desejasse dormir com todas. Há um excesso de pretensão do animal humano com relação às suas potencialidades.

“A Carne é triste depois da felação” (“O Amor Natural”)

“Sessenta e nova vezes boquilíngua” (“O Amor Natural”)

A felação, mencionada nesses poemas de “O Amor Natural”, é um refinamento erótico ou perversão que, pelo acordo mútuo, transformou-se em desvio como ato ocasional entre parceiros íntimos?

Eu acho que esses casos citados, não são perversões da natureza, estão integradas na natureza. O amor erótico, o amor sexual, o amor carnal é legítimo porque dele depende a conservação da espécie. As formas de realização desse amor não estão codificadas. Não há nenhum livro no mundo que estabeleça que esta forma é normal e outra não. A condição para o ato é exatamente essa — é aquilo dar prazer, se dá prazer, não é pecado.

São Paulo já dizia: “Amai e fazei o que quiserdes”. A perversão seria a tentativa de obter de um determinado ato, determinada variedade de prazer diferente do normal que seria o prazer da dor. Isso sim é o único ato que eu acho vicioso, o ato sexual praticado com intenção de tirar sangue da vítima, de bater-lhe, de humilhá-la, chicoteá-la. Isso já não é natureza, é realmente o desvio do instinto e não pode ser aceito como erotismo.

“Viste em mim teu pai morto e brincamos de incesto.

A morte entre nós dois tinha parte no coito.

O brinco era violento, misto de gozo e asco

E nunca mais, depois, nos fitamos no rosto” (de “Fugitivo Hotel na Colcha de Damasco” – “O Amor Natural”)

O poema citado assinala a passagem do sexo natural para o sexo cultural, sujeito de códigos dentro dos quais, nem mesmo nos jogos amorosos é permitido brincar de incesto?

Sim, realmente há essa passagem que pode ser assinalada. Sobre esse poema aparentemente chocante, devo dizer, como informação, que ele é imaginário. Resultou de uma conversa que eu tive certa vez com uma mulher. Ela declarou ver em mim o pai que já tinha morrido. Isso a fazia sentir-se atraída por mim. Achei curiosa a associação de um defunto com uma pessoa viva.

Tanto em alguns poemas da “Poesia e Prosa” como em diversos de “O Amor Natural” a associação amor/morte está presente:

“Ah, coito, coito, morte de tão vida”. (“A castidade em que abria as coxas” – ” O Amor Natural”)

Ovídio já intuiu uma certa cumplicidade entre Eros e Tânatos que, na poesia erótica portuguesa já pretendia – “Seja o amor realmente irmão da morte” (“Antologia de Poesia Portuguesa Erótica e Satírica”). A propósito dessa tônica, o que você tem a dizer?

Isto é um conceito clássico de poesia, a ligação da morte com o amor. Já não é da poesia, é da psicologia. O êxtase amoroso é uma forma de morte porque depois dele os sentidos se apaziguam, ficam como que paralisados, mortos após a realização.

A morte, apesar do aspecto aterrorizante que ela tem para as pessoas vivas, em geral, encerra também certa fascinação, o que explica o ato dos suicidas.

A morte atrai. Como o que se chama de “belo horrível”, como um vulcão que atrai para a morte.

Ela tem esse duplo aspecto de espalhar o medo e ao mesmo tempo certa curiosidade que pode se transformar em fascinação. É um conceito tradicional em poesia. Me lembro, não sei que poeta italiano, não sei se foi Leopardi que falava que, no momento do prazer, um desejo de morrer se sente.

“Por que viria ofertar-me

Quando a tarde já vai fria,

Sua nívea rosa preta

Nunca jamais visitada

Inacessível naveta?” (“A Moça Mostrava a Coxa” – “O Amor Natural”)

A “inacessível naveta” — ao invés da consagrada rima dos poetas eróticos portugueses — foi uma questão de estética ou pudor?

Foi uma questão prática. Convidado a publicar esse poema numa revista de São Paulo — dessas revistas consideradas para adultos — pareceu-me que seria talvez chocante empregar a palavra que os portugueses usam, então servi-me dessa — naveta — e senti um certo prazer na substituição porque acho a palavra naveta muito bonita. Ela dá um fecho delicado ao poema que poderia chocar de outra maneira.

Você já me disse que nunca precisou do divã do analista. Em que medida a poesia concorreu para isso?

Realmente, mesmo que eu sentisse necessidade do divã seria impossível porque não havia o divã no Brasil. Os divãs existiam, mas divãs comuns. Ninguém se lembraria de deitar neles e dizer coisas da sua infância, coisas tenebrosas, para um especialista.

A figura do analista veio muito depois da minha infância e da minha mocidade. E já agora, a essa altura da vida, acho que nenhum analista me receberia, nem haveria mais necessidade.

De fato, a poesia exerceu sobre mim um papel bastante salubre ou tonificante, procurando sem que eu percebesse, clarear os aspectos sombrios da minha mente.

Tive uma infância bastante confusa e triste, e uma mocidade tumultuada. Sentia necessidade de expandir-me sem que soubesse como. A conversa com os amigos não bastava porque, talvez, eles não entendessem bem os meus problemas. Eram questões que vinham, digamos, de gerações anteriores, de casamentos de tios com sobrinhas, de primos com primas, tudo isso se acumulando na mente, criando problemas de adaptação ao meio, de dúvida, de perplexidade, etc…

Então comecei a fazer versos sem saber fazê-los, por um movimento automático. Foi uma tendência natural do espírito e senti que, pouco a pouco, ia aliviando a carga de problemas que eu tinha. Como se vomitasse. Nesse sentido, a poesia foi para mim, um divã.

Funcionou como catarse, então…

Sim, como catarse, é a palavra certa.

Carlos, muito obrigada. O que eu pretendi com esse tipo de pergunta foi dar uma panorâmica da sua poesia, tanto através de “Poesia e Prosa” como de “O Amor Natural”. Evidentemente, uma panorâmica centrada no erotismo porque os outros aspectos foram desprezados nessa entrevista. Nós estamos pesquisando a sua poesia tendo por motivo o erotismo. Muito obrigada. Acho que você esclareceu bastante. Sempre que for preciso, tomarei a liberdade de voltar a perguntar, mas, por hoje, é só. Muito obrigada.

E eu agradeço a você, porque uma pessoa que se preocupa com a minha poesia e descobre aspectos menos estudados dela, com a paciência, a boa vontade e, ao mesmo tempo, com o seu senso crítico muito agudo, só pode me dar uma grande alegria. Obrigado a você.

Publicado originalmente em: Folha de S. Paulo, caderno Ilustríssima, em 8 de julho de 2012, por Marcelo Bortolloti (Rio de Janeiro).

Fotos: Acervo CDA/Cosac Naify/Divulgação e Arquivo Agencia do Estado (AE)

Saiba mais sobre Drummond:

Carlos Drummond de Andrade – antologia poética

Carlos Drummond de Andrade – entrevista inédita: erotismo – poesia e psicanálise

Carlos Drummond de Andrade – fortuna crítica

Carlos Drummond de Andrade – o avesso das coisas (aforismos)

Carlos Drummond de Andrade – poesia erótica

Carlos Drummond de Andrade – um poeta de alma e ofício